Adolph Kolping

Adolph Kolping (* 8. Dezember 1813 in Kerpen bei Köln; † 4. Dezember 1865 in Köln)

Adolph Kolping wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Mit 12 Jahren erlernte er auf Wunsch der Eltern zunächst das Schuhmacherhandwerk.

Kolping war entsetzt von den oft menschenunwürdigen Lebensbedingungen und Lebensweisen der meisten Handwerksgesellen, die er während seiner Wanderschaft kennenlernte. Im Alter von fast 24 Jahren besuchte er ein Gymnasium um danach zu studieren und Priester zu werden.

Am 13. April 1845 wurde er in der Kölner Minoritenkirche zum Priester geweiht und danach zunächst in Elberfeld als Kaplan und Religionslehrer eingesetzt. Er traf wieder auf die gleiche soziale Situation wie seinerzeit in Köln als Geselle. Mit tiefer Armut, sklavischer Arbeitsausbeutung und allgemeiner Verelendung verbanden sich für viele junge Männer geistige Verwahrlosung und Apathie zu einem Milieu, das kaum Hoffnung auf ein sinnerfülltes Leben gab. Im Juni 1847 wurde er zum zweiten Präses des 1846 des katholischen Gesellenvereins gewählt, der seinen Mitgliedern insbesondere in den Wanderjahren fern von zu Hause, soziale Unterstützung, Bildung, Geselligkeit und einen religiösen Halt gab. Kolping erkannte die Bedeutung des Gesellenvereins und war bestrebt, die Idee hinauszutragen.

1849 kehrte Kolping als Domvikar zurück nach Köln und gründete dort am 6. Mai mit sieben Gesellen in der Kolumbaschule den Kölner Gesellenverein; am 1. Januar 1850 hatte der Verein bereits 550 Mitglieder. Wie in Köln entstanden schnell auch in anderen Städten Gesellenvereine; bis zu Kolpings Tod im Jahr 1865 waren es 418 mit 24.000 Mitgliedern. Im Herbst 1850 schloss Kolping die Vereine Elberfeld, Köln und Düsseldorf zum „Rheinischen Gesellenbund“ zusammen, der sich ab 1851 „Katholischer Gesellenverein“ nannte, um über die rheinischen Grenzen hinaus offen zu sein. Dieser Zusammenschluss war die Keimzelle des heutigen internationalen Kolpingwerkes.

Der Verein sollte den wandernden Gesellen einen ähnlichen Halt geben, wie ihn nach Kolpings Überzeugung nur die Familie bietet. Die Gesellenhäuser waren deshalb nicht nur wohnliche Herberge, sondern auch Schule, die es den jungen Handwerkern ermöglichte, sich religiös, politisch und fachlich zu bilden. Außerdem sollten sie Gelegenheit zur Geselligkeit geben.

Quelle: Wikipedia, Stichwort "Adolph Kolping", Version vom 13. Mai 2010, 14.45 Uhr, abrufbar unter http://de.wikipedia.org/wiki/Adolph_Kolping. Artikel gekürzt

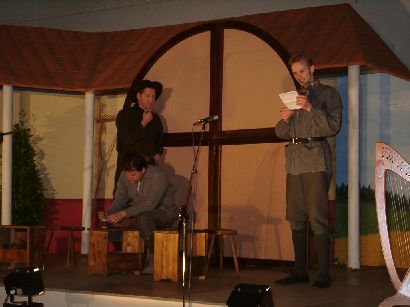

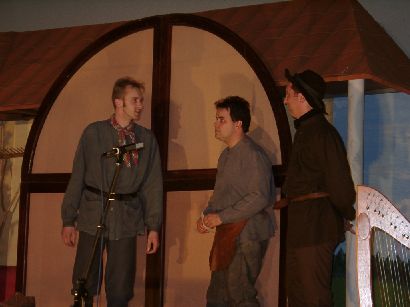

Bilder: Schusterszene, Aufführung während des Festaktes 25 Jahre Lüfthildis Mysterienspiele im Jahr 2001